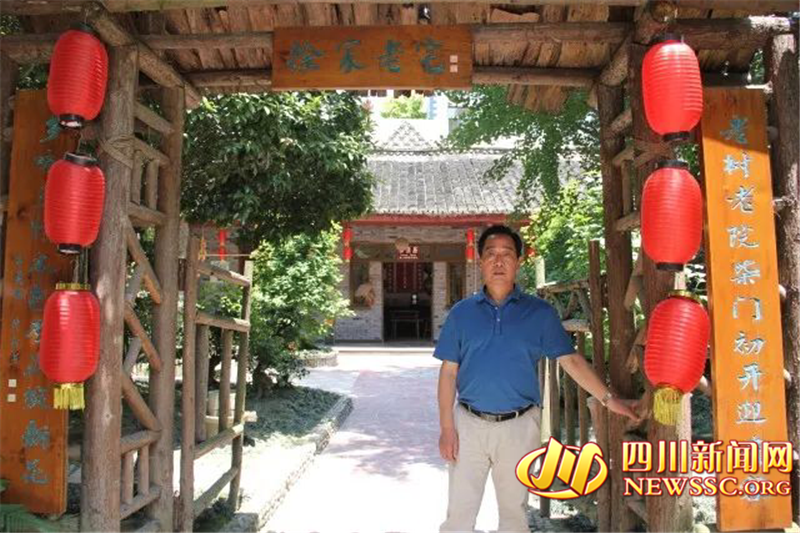

“中国农家乐第一家”徐家大院创始人徐纪元和他的徐家大院

四川新闻网成都7月9日讯(雷茜 记者 陈淋 摄影报道)1986年,在成都市郫都区(原郫县)农科村的徐家大院,诞生了中国第一家农家乐。由此,以农家乐为代表的乡村旅游在、成都快速崛起,并引领带动了全国乡村旅游的发展与延伸,藏家乐、彝家乐、羌家乐等各种“农家乐”在各地兴起,使乡村自然资源成为老百姓就业致富的资本。

有专家认为,农家乐是对中国农村传统的以家庭为单位的生产方式的继承和创新,是留住乡愁最好的载体;也丰富和拓展了城市居民的休闲空间,是中国乡村旅游发展史上的重大创举。

32年来,中国“农家乐”不断发展变化。形态风格在不断变化,经营管理模式也在不断调整,农家乐一直走在改革创新之路上。在中国农家乐发源地读其发展故事,我们发现,乘着改革开放春风而生的农家乐,改革创新或许就是它永葆生机的“秘密”。

诞生:将自家庭院对外开放,成为第一代“农家乐”

徐纪元,1949年8月出生于郫都区农科村一个农民家庭,他是中国农家乐第一家“徐家大院”的创始人,也是中国农家乐旅游的带动人。在农村产业结构调整、农旅融合、新农村建设等农村创新发展中,均为全国典型。

时间穿越回1983年,土地改革的春风吹到三元乡(今友爱街道)。在这股春风下,农村土地承包经营权由集体经济逐渐向包产到户转变,农科村分田到户,徐纪元家也分到了8亩地。于是,在这8亩地上,他种起了南天竹,正式从事苗木生意,并很快掘到了第一桶金。

靠做苗木生意,徐纪元成为村里第一批万元户。1986年,徐纪元在自家宅基地上修建了一座三合院式川西民居。擅长种养花卉苗木的他,还很有创意地在房前精心修了花台,房子四周则遍植园林树木。后来,随着徐纪元的出名,这座周边农村面积最大、环境最好的房屋也名气渐大,吸引了不少人过来参观。不少来村里购买苗木的外地商贩,都会在他家小住。

“因为我家的环境不错,所以当时来了村上的客人,就会到我家来吃饭,”徐纪元回忆道,那时,凡是有客人来,我们家都会准备可口的农家饭免费招待。后来乡里的领导建议他将自家的庭院对外开放,鼓励个人勤劳致富。这便成为了第一代“农家乐”的前身。

后来,徐家不仅只接待苗木生意伙伴,不少外地游客来村里玩,也开始在他家品尝地道川菜,甚至居住一晚。“1992年,四川省一位老领导在农科村调研时,为徐家大院题写了‘农家乐’的字幅。这时候‘农家乐’这一旅游业态才有了正式的名称。”徐纪元说,从那时起,农家乐这个名字正式叫开了。

开创于徐家大院,农科村的农家乐如雨后春笋般茁壮成长。那个时期,以农家乐为主的乡村休闲旅游很快在农科村形成了产业规模,村里70%的农户都搞起了旅游接待;郫都区内农家乐经营户数也曾达到500余家。农科村由此被被誉为“鲜花盛开的村庄,没有围墙的公园”,成为众多后来者心目中的乡村旅游“圣地”。2006年7月,中国国家旅游局授予农科村“中国农家乐发源地”称号。

上世纪90年代以来,快速发展的农家乐,成为一种新型旅游形式很快发展到全国各地,从成都平原到塞北江南,从山村水乡到川西高原,从农家乐到藏家乐、彝家乐,千千万万不同风格的“农家乐”相继诞生,成为中国乡村旅游的一道特色风景线。

过去的农家乐厨房模样

发展:改革开放浪潮下,大批农村创业者涌现

在改革开放浪潮之下,一批批明星乡村被塑造起来,也为农村创业者提供了良好的创业环境。除了农科村,郫都区还出现了不少农家乐集聚地。与农科村相距5公里的太清路,就发展成为了郫都区有名的“农家乐走廊”。今年6月30日,太清路上第一家农家乐上演了一次精彩的川剧“变脸”,将天府文化与农家乐结合,变身为“天府杨家大戏院”,吸引不少人的关注。

这家农家乐创始人杨远福老先生,便是改革开放大背景下,郫都区涌现出来的农村创业典型。 1996年,杨远福利用家里空地在老家郫都区新民场云桥村开了一家农家乐。老杨的拿手菜“杨鸡肉”小有名气,农家乐越做越火。1999年,“杨鸡肉”迁至郫都城区的望丛中路后,食客更是络绎不绝。到了2004年,又成为太清路上第一家农家乐。

现如今的太清路不只是农家乐走廊,更是当地群众心中的婚宴一条街。大多数农家乐提供婚庆一条龙服务,完成了从农家乐到婚礼庄园的转变。虽然都是农家乐,但太清路上每家农家乐却各有特色。所以,农家乐的聚集不但没有影响“杨鸡肉”的发展,反而形成了抱团效应,带来了更大的客流量。

从只有几个工作人员的小店,到拥有80多个工作人员的农家乐;从家中小院发展到占地21亩的花园食府;从只有几桌客人到如今年营业额上千万元……在见证郫都农家乐变化的同时,杨远福的农家乐也在几十间不断成长。在杨远福过世后,其子杨建手握接力棒,想要把父亲留下的事业继续做大做强。“最开始农家乐做的饭菜好吃就能留住客人,后来环境要好、服务要周到大家才能满意,现在吃得好玩得好对大多数人来讲都不算什么了,如何让客人得到精神上的享受是对农家乐提出的新要求。”成为新的掌门人后,杨建不断丰富自家农家乐的内涵,在就餐区和茶叙区中间,一个戏台子搭建了起来。“如今,郫都振兴川剧团的艺术家们来这里表演川剧,安靖绣娘现场展示刺绣技艺。这里成为郫都区非物质文化遗产的展示地。市民来我们这里,不再只是吃吃喝喝玩玩,有了更多的传统文化体验。”杨建说。

改革:从农家乐到乡村民宿,农科村将打造为精品民宿聚落

经过30多年发展,率先起来的农科村,优势正在慢慢殆尽,仅在成都,一大批“后起之秀”逐渐将其赶超,三圣乡农家乐提档升级成为“艺家乐”,就连农科村附近的青杠树村也因为规划建设的后发优势并在平台公司运营下,成为成都市近郊旅游的热点。

如何擦亮“中国农家乐发源地”这块金字招牌,让农家乐再创辉煌,实现农民增收,成为摆在当地政府面前的一道难题。而改革“农家乐”,成为农科村继续发展的“求生”之路。今年3月2日,在农科村举办的一年一度海棠节开幕式上,成都市农科村景区管理运营有限公司正式揭牌。“我们希望这个统一的平台公司,能够将村里分散的农家乐旅游整合起来,整体推进农科村的转型升级。”友爱街道党工委组织委员、农科村党总支书记李君说。

据悉,成都市农科村景区管理运营有限公司由农科村集体资产管理公司主导,占65%的股份。成立之初,该公司的目标已经确定:将农科村核心景区打造成为精品民宿聚落。在揭牌仪式当天,农科村就公布了新一轮招商计划,邀请有想法的城里人、创业者来农科村发展乡村旅游。“在此之前,我们已经跟村里原来开农家乐的村民们达成了一致,其中,百分之八九十的人愿意把自己的农家乐拿出来,通过租赁、转让、入股、联营等形式,交给运营公司来统一管理。”成都市农科村景区管理运营有限公司总经理范国辉说到。在他看来,原有“吃农家饭喝茶打麻将”的农家乐模式已不适应现在的乡村旅游,不能吸引更多年轻一代的消费主力。将农家乐变为乡村民宿,是顺应市场变化的必由之路。

郫都区农科村徐家大院

意义:农家乐引领了中国农业产业结构调整的时代方向

从1986年中国第一家农家乐诞生至今,已有32年。在中国科学院地理科学与资源研究所、中国地理学会乡村景观与休闲产业发展研究会研究员张文忠教授,及四川师范大学旅游与城乡规划研究院硕士生导师刘旺教授看来,农家乐是对农村资源利用方式的重大创新,谱写了中国农村一、三产业互动发展的完美篇章,引领了中国农业产业结构调整的时代方向。同时,农家乐也是盘活农民自身内在发展动力的试验田,是农民有尊严的脱贫致富的有效途径,是缩小城乡差距的助推器。

两位专家还指出,农家乐是对中国农村传统的以家庭为单位的生产方式的继承和创新,是留住乡愁最好的载体;也丰富和拓展了城市居民的休闲空间,是中国乡村旅游发展史上的重大创举。

站在新的发展起点,诞生了中国第一家农家乐的四川,在贯彻落实乡村振兴战略中,将深入实施乡村旅游提升行动计划。根据《四川省“十三五”旅游业发展规划》,围绕美丽新村建设,推动乡村旅游规模化、产业化、品牌化发展,四川将打造成为国内领先、国际知名的乡村休闲度假旅游目的地。

其中,为提升乡村旅游品质,我省将抓住乡村旅游从观光式旅游过渡为度假式深度体验游契机,大力发展民宿旅游。为此,四川省将制订出台民宿旅游管理办法,编制民宿旅游发展规划,科学引导全省民宿旅游发展。将民宿作为乡村文化活化的重要窗口,按照风貌特色化、功能现代化、服务标准化的要求,突出农业、农村和农民的特色,充分挖掘当地文化元素,创新经营方式,提供感动式服务,提升民宿建筑空间美学,将民宿旅游打造成为我省乡村旅游升级版。

而农科村目前所做的改革,正是提升乡村旅游品质的一种重要尝试。在此背景下,未来“农家乐”或将焕发新的生机与活力。

四川新闻网记者采访“天府杨家大戏院”掌门人杨建

与非遗文化相结合后,天府杨家大戏院实现华丽“变脸”

| 本网(平台)所刊载内容之知识产权为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。 |

四川新闻网首页

四川新闻网首页