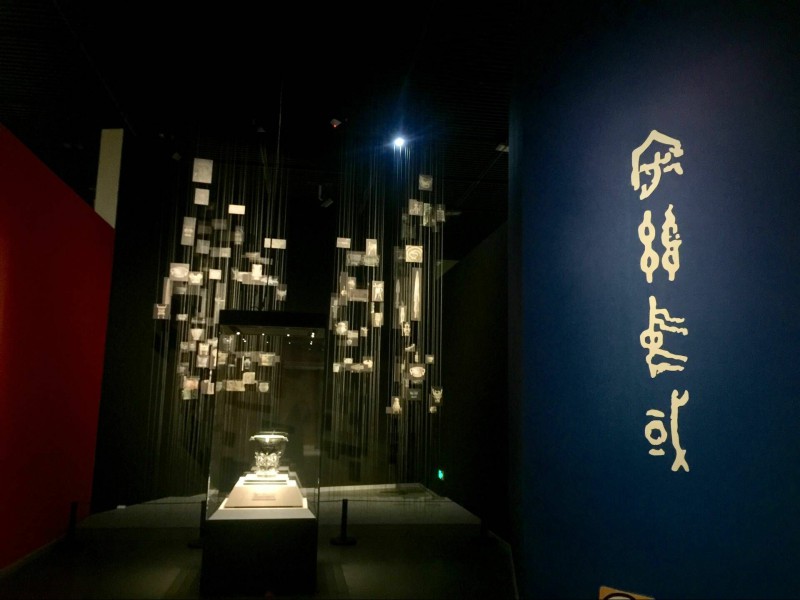

四川新闻网成都8月6日讯(记者 李慧颖 摄影报道)时隔十多年,第一次离开宝鸡市博物馆的“镇馆之宝”何尊;汉中地区目前发现的大型铜礼器——亚伐方罍;造型独特、纹饰华丽的兽面纹觥⋯⋯集结了成都平原、关中平原、汉中平原三地的青铜重器,共计250余件,其中包括55件一级文物的“秦蜀之路 青铜文明展”8月6日正式在成都博物馆开幕,本次展览将展至11月11日。

此次参展的青铜器具有数量多、等级高、种类全等特点。堪称我国第一部“青铜法典”的亻朕匜(zhèng yì)铭文;被誉为最早的廉政谈话的四十三年逨鼎铭文。同时我省文物诸如广汉三星堆博物馆藏青铜人头像,金沙遗址博物馆藏铜人面形器,茂县牟托一号石棺墓、青白江双元村春秋战国时期船棺墓群、彭州战国窖藏等出土的青铜器等,也展现着商周至战国时期蜀地青铜文明的璀璨。三地的青铜重器齐聚成博,不断展示着该时期秦岭南北文化交流的深度与广度。

相关链接:

秦蜀两地的千年之交

四川和陕西自古以来就拥有十分丰富的青铜文明遗存,在中国青铜时代占有重要地位。千年来,秦蜀两地间文化交流对中国青铜文明的发展、繁盛起到了关键作用,两地高度发达的青铜文明,极大丰富了中国古代青铜文明的内容,是中华文明多元一体结构的生动表现,在世界青铜文明格局中也占据着重要地位。中国青铜文明发端于新石器时代末期,至商周时达到鼎盛。它们不仅仅极具艺术价值,而且象征着古代中国的政治和宗教内涵。其中不得不提到的就是备受瞩目的何尊了,这件西周青铜重器此次现身国博,是其列为第一批国家文物局公布的禁止出国(境)展览的文物之一后,第二次离开宝鸡青铜器博物院,在外展出。距离第一次本尊“外出”已有十多年的时间。

何尊之“美”,因其工艺精美、造型雄奇得到盛赞;何尊之“奇”是其内胆底部122个铭文,记载了营建东都洛阳的内容,还是最早出现“中国”字样的铭文。虽然此处的“中国”并不是指代现在行政区划意义上的中国,但“宅兹中国”展现的威仪和气度,的确值得让所有中国人骄傲与自豪。

凸出的眼球,圆形的镂空,四周凹陷,鼻子凸起有鼻孔,尖尖的双耳并铸有空洞,嘴部大多镂空有两排牙齿,出土于汉中城洋青铜器群的商代青铜面具与我们最为熟悉的三星堆人、兽面有着异曲同工之处。同样,相似的铜人、兽面具也出现在了关中地区的老牛坡商墓、西周弓鱼(yú)国墓地之中。一幅幅青铜铸就的“立体画卷”,像是鲜活的语言、生动的文字,向我们娓娓道来三地文明的联系。这些展品表现出三地之间密切的文化交流,“难于上青天”的蜀道早在三千年前已被先民们用脚掌踩开,他们通过各种方式不断冲破秦岭与大巴山的阻隔,实现了蜀地与关中、汉中的经济文化交流。

“这次展览不仅是蜀地与关中、汉中三地的交流,更是中国青铜文化的交流。通过展览的形式,让文物‘说话’。真正做到让文物‘活起来’,‘走出去’。”宝鸡青铜器博物院副书记肖琦表示。

四川新闻网首页

四川新闻网首页