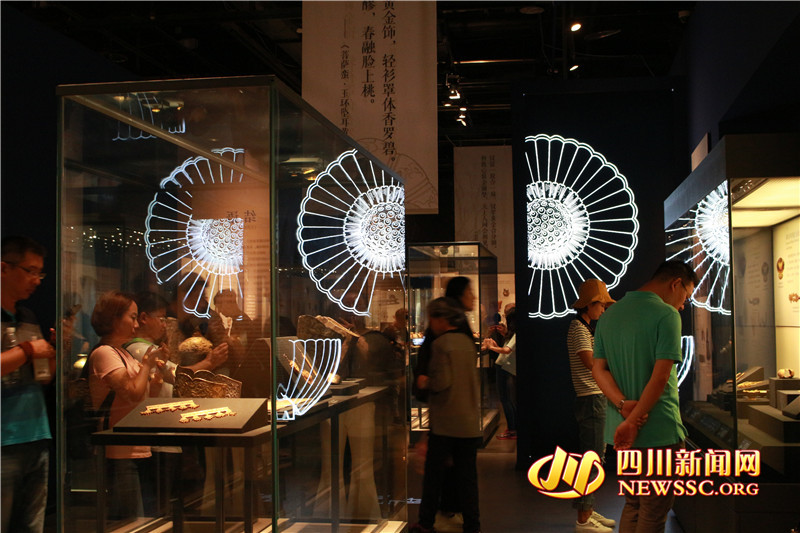

展厅现场

四川新闻网成都9月24日讯(记者 李慧颖 摄影报道)9月24日是中秋小长假最后一天,也是中秋佳节。自古中秋赏月,今天想变幻一下新玩法吗?这个中秋,我们不赏月亮,“赏黄金”。9月21日,一场横跨我国19个省、自治区、直辖市、40家考古文博单位的精品金器展《金色记忆——中国十四世纪前出土金器特展》在成都金沙遗址博物馆开展,350套(850余件)精美金器书写这一部璀璨黄金里的中国史。

.

.

黄金容器

意外收获 感知文化脉络

“这个是西汉时期的金兽,足有9公斤重,含金量为99%。”成都金沙遗址博物馆内,来自天津的孙女士正在一边观展,一边发微信语音和她的孩子分享金器之美。孙女士告诉四川新闻网记者,自己和父母第一次来成都度中秋小长假,偶然遇见这样独特的金器展,便临时更改行程来观展。“这样的展览,让我更宏观的了解到中国文化的发展脉络。从整个金器演化过程来看,西部如新疆的纹器还保持了地中海沿岸、欧洲风格;越往东演化,就加入了草原文化风格;再到东边的时候,就加入了农耕文明的特色,更加细腻。这次的旅行太物超所值了!”孙女士感叹到。

中国黄金制品产生于夏商时期,历经各民族、各地方文化的融合、创新与发展,呈现出一脉相承又多元共融的格局风貌。本次展览以内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、青海、甘肃、宁夏回族自治区、辽宁、西藏自治区、陕西、河北、北京、河南、湖北、江苏、浙江、安徽、重庆、贵州、云南、四川等地通过考古发掘出土的先秦至元代金器精品为主体。从北到南,从游牧民族到农耕文明,从欧亚草原到北方丝绸之路,从河西走廊到喜马拉亚东麓,中华大地上掷地金声发出的阵阵回响都被一一收纳于展厅。

金面具

件件珍品 探寻中外交流

“这次展览对我来说真的是有史以来最耀眼的展览了。每一套金器都非常有文化价值。”金沙遗址博物馆讲解员何燕介绍到,由于本次展览展品时代跨度大、地域广,因此整体内容设计以时代为序,根据不同阶段金器发展的总体特征划分出了夏商西周时期、春秋战国时期等五个单元。展厅中心设置了一个特殊的单元“黄金面具”。这一单元包含来自西藏、新疆、内蒙古等地出土的8件黄金面具,是首次对国内目前发现的主要黄金面具进行集中展示。

“在全世界来讲,最早出土面具的地方是在地中海片区,是全世界人民最早使用面具的地方。包括古希腊、两河流域、古埃及等地大部分出土的面具都是做丧葬的。一般戴逝者脸上或者是棺椁外。这种文化一路向东传到中国内蒙古、新疆、甘肃等地区。”而中国最早出土的面具是在三星堆遗址和金沙遗址,而且与丧葬文化不同,古蜀面具多用于祭祀活动。反映出古蜀先民独特的宗教信仰和非凡的艺术想象力。

例如金沙遗址出土的大金面具,这是古蜀人神圣的祭祀用品,目前中国发现的同时期形体最大、保存最为完整的金面具。另一件出土于康平辽代契丹贵族墓地的金面具五官立体写实,用于陪葬。金面具眉毛、睫毛、胡须都清晰可见,“这可以说是一件彰显死者高贵身份的葬具。”

展厅现场

“金器发展,到了春秋战国时期,中原地区的黄金制造工艺已经开始成熟起来,不是简单的受外界影响,出现了黄金工艺水平高超的发展时期。北方草原地区开始和中原地区开始有黄金贸易。甚至还会向中原定做关于草原风格的黄金饰品。”在何燕的指引下,记者看见一块大金牌。这是一块虎豕咬斗纹金饰牌,上面的纹饰是用浅浮雕的手法刻了一只老虎,然后咬住一头野猪,缠绕搏斗在一起的画面。这是非常典型的草原风格,但该金牌的背后用战国时期秦人书法书写了“一斤二两廿朱少半”的铭文。包含着战国时期的度量衡制度、书法、金属铸造技术以及早期北方民族与中原农耕民族文化、黄金贸易等方面的诸多信息。

| 本网(平台)所刊载内容之知识产权为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。 |

四川新闻网首页

四川新闻网首页