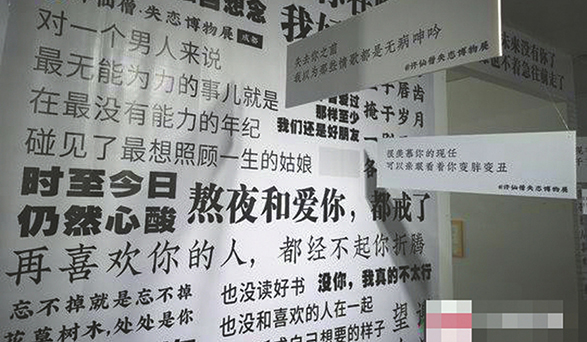

1976年,四川省第一支援外医疗队受命前往莫桑比克,队员们在出国前留影。

四川新闻网成都12月25日讯(记者 刘佩佩)1976年4月16日,四川省第一支援外医疗队受命前往莫桑比克,揭开了四川卫生援助非洲的第一页。42年来,四川累计向9个葡语国家(佛得角、圣多美和普林西比、几内亚比绍、瓦努阿图、东帝汶、瑙鲁、安哥拉等)派出69批医疗队,累计813名队员,诊疗患者近676万余人次。

一批又一批四川援外队员在困难的工作环境和艰苦的生活条件下,牢记使命、无私奉献,忠诚地把中国医者的医技医德带给了非洲人民,把人道主义精神和世界和平使命带给了非洲人民,使数以千万计的患者摆脱了病患之苦,尤其是在预防和控制登革热、黄热病、疟疾、艾滋病、霍乱、结核等重大疾病及传染性疾病方面,发挥了“健康守护神”的作用。同时,援外医疗队员在外与亚、非国家社会各界广泛交流、密切互动,在政府和民间各个层面都建立了深厚的情谊。

四川省卫生计生委国际交流中心主任朱欣华介绍,近10年来,四川卫生援外在循序渐进地发生着变化。政府对援外的投入越来越多、援助的国家也越来越多。同时,医疗队的专业种类也变得更加丰富,队员的待遇也得到了提高。值得一提的是,原来传统的援外方式也在逐步得到改变,四川正在探索如何变“授之以鱼”为“授之以渔”,为当地培养出一支带不走的医疗队伍,以让当地百姓持续受益。

马玉奎(左4)和队友在圣多美和普林西比第一次巡诊合影。

不畏艰苦 四川“白衣外交官”们接力医疗援外

四川大学华西医院血管外科主任医师马玉奎有过两次医疗援外经历。2013年12月5日至2015年12月26日,他作为四川省援安哥拉医疗队第三队队长,带领10名队员两年内共诊治6万余例病人。2017年2月1日至2017年8月15日,马玉奎再次前往圣多美和普林西比开展医疗援助工作。马玉奎还记得,当他和队员从圣多美和普林西比完成任务离开时,当地老百姓自发为他们送行,并表达了不舍,此刻,所有队员深深地体会到了作为一名医生的职业荣誉感。这也是一批又一批援外医务人员持续接力的动力之一。

马玉奎为圣多美和普林西比一位患者处理伤口。

而在医疗援外的过程中,队员们也要克服不少困难。马玉奎回忆,安哥拉的蚊子和苍蝇肆虐,不少病人伤口上都停满了苍蝇,以致于在这些病人中,有50%都感染了疟疾。不仅如此,当地还经常停水停电,医院放射科和检验科的工作受到影响。医院药房有一些基本的抗生素、抗疟疾药和消炎止痛药。医院没有麻醉科和手术室,更谈不上大型手术。“在这里最常见的就是外伤和疟疾。”更为可怕的是,疟疾不仅威胁着当地群众,也同样让援外队员有着感染风险。“当时我们的一名队员就感染了疟疾,还好治疗及时,转危为安。”

虽然条件艰苦,但马玉奎坦言,和七八十年代比起来,还是要好很多。那会儿的援外队员要和家人联系需要写信,现在通讯好了,可以和家人视频,在援外期间,还有一个月的探亲假,队员回国或者家人到受援地都可以。同时,现在医疗队的住宿和办公条件也得到了大大的改善。

“虽然有很多困难,但我们的坚持是很有意义的。”马玉奎说,当地的病人相信中国医生,也愿意找中国医生。在日常巡诊的过程中,医疗队也会向当地群众科普医疗知识和良好生活习惯的重要性,潜移默化地改变着当地居民。除了为当地群众带去影响,医疗队也向当地医生传授技术。马玉奎还记得,在圣多美和普林西比援助时,他发现有一名医生乱用抗生素为一位外伤患者治疗。“我当时就告诉对方这样做有哪些不好的地方,正确的用药方式是什么样的。”

中国援圣普医疗队在当地中学开展口腔健康教育。

2017年,马玉奎荣获了“最美援外医生”称号。他说,这个荣誉不是属于他一个人的,而是属于援外医生这个群体的。再次回溯当初决定前往援外时的情景,马玉奎说,他曾听过一个援非医生的讲座:两个村子都是同一个水源,其中一个村子的村民患上了寄生虫病,另外一个村子却没有这样的情况。为了弄清情况,当时的医疗援外队员就去调查,发现水里有寄生虫,没有人患病的村子是因为用布过滤了水。于是,这种喝水习惯在当地被推广开来。一个个小小的举动,就能改变当地人们的医疗卫生习惯,切断疾病源头。“医疗援外的工作很有意义。”

| 本网(平台)所刊载内容之知识产权为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。 |

四川新闻网首页

四川新闻网首页