河南博物院华夏乐团现场表演

古代的音乐现场

四川新闻网德阳7月31日讯(记者 周鸿 摄影报道)“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。……”7月31日,在笙、箫、瑟、磬等古代乐器的伴奏下,一首《诗经.小雅.鹿鸣》在广汉三星堆博物馆里慢慢的吟唱起来,揭开了“和乐天下——中原古代音乐文物瑰宝”特展的神秘面纱。据悉,在3个月的展期里,游客可在这里一览距今已8000年的贾湖骨笛、6000多年前的红陶鼓,3000年前的骨排箫,还有春秋时期的特镈、编钟等共172件(套)中原音乐文物珍品。

中国古代音乐穿越数千年的历史时空,记录着先民的情感与生活,传承着中华民族的文化记忆。河南地处中原,自古为礼乐之邦,具有悠久的历史沉积和丰厚的音乐文化遗存。本次展览由四川广汉三星堆博物馆、河南博物院主办,精选了河南出土和征集的自远古至近代音乐文物精品,展品包括陶埙、龙纹石磬、灰陶尊上倒立佣、彩绘坐部伎乐女佣、吹笙引凤画像砖、“飞泉漱玉”蕉叶式琴、三彩听琴图枕等各个时代的代表性音乐文物共172件(套)。其中,展出的距今已8000年的贾湖骨笛更被誉为“中华音乐文明之源”。

这一件件精美而又深厚历史的音乐文物也将把游客带往远古时代,仿佛置身其中,徜徉在古代音乐的历史长河。

展览还特别划出了音乐欣赏区、现场演奏区和放映区,让古乐再次响彻在观众的耳边。在互动区观众除了可观赏古色古香的长琴等乐器,还可以亲身上阵,体验一下演奏的乐趣。

贾湖骨笛

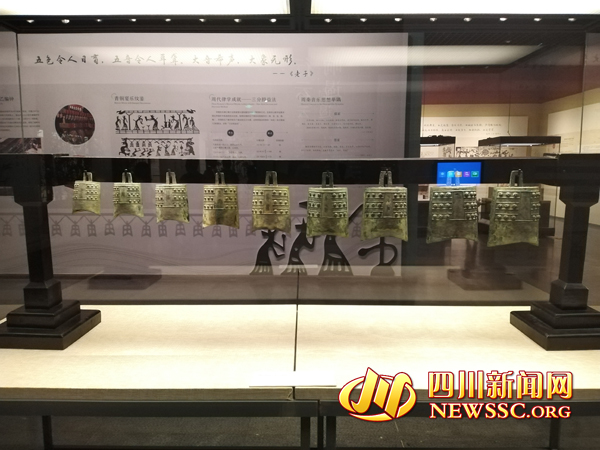

编钟

古代乐器小知识:

贾湖骨笛

距今9000~7000年,1987年河南舞阳贾湖遗址出土。

骨笛以鹤类尺骨钻孔而成,是迄今为止中国发现最早、保存最完整的管乐器。骨管上的等分符号表明笛孔系经计算而钻成。在第六孔与第七孔之间有一小孔,经测音可以发两变音,应为调整第七孔发音而钻的调音孔,这改变了七声音阶源于西方的说法。经测试,它能吹奏出七声齐备的下徵调音阶,为中国音乐音阶发展及七声音阶起源提供了重要的实物资料,被誉为“中华音乐文明之源”。

红陶鼓

仰韶文化,距今7000~5000年,1959年河南临汝大张遗址出土。

鼓是人类最早发明的乐器之一。该件器物的口缘饰一周牙状倒钩,束腰尖底,下腹部有一小圆孔。口沿处的牙状倒钩用于固定和撑开皮革,而下腹部的圆孔用于声音的流动。

关于这类器物的用途考古学家有着不同的解释。一说认为此器为瓮棺,多用于盛殓夭折的婴儿尸体,腹部留小孔以供其灵魂出入。也有专家认为存在一器多用的可能性。此器经复原蒙皮后,拍击振动充分,声音洪亮,与现今的木鼓类似,至少可说明此类陶器有明显的音乐性。

特镈

春秋,公元前770~前476年,1923年河南新郑李家楼郑公大墓出土。

特镈形制为合瓦形,凤首镂空钮立于舞上,螺旋状的枚均匀分布钲间,前后12组,每组3枚,共36枚。镈口平直,两铣中部外弧。舞部、篆带及正鼓部均饰蟠螭纹。1923年郑公大墓中共出土23件编钟,其中特镈4件、甬钟19件,分别藏于海峡两岸的4家博物馆。

囗(hua)子受钮钟

春秋,公元前770~前476年。1990年河南南阳淅川和尚岭楚墓出土。

这组编钟的钲部及鼓部均有铭文,经过释读为:唯十又四年叁月,唯戊申,亡祚东鄂。鄬子受乍 (将鼎上将下鼎)彝歌钟,其永配厥休!大意是在某个王的十四年三月戊申日,灭亡了东鄂(国家),一个封地在化名为受的人做了这套礼乐编钟,希望美好的钟声永远伴随。

编钟

春秋,公元前770~前476年 1993年河南新郑金城路祭祀坑出土。

1993年以来,河南新郑陆续出土窖藏编钟十余组共260多枚,其钟悬规则均为两套二十件钮钟和四件镈钟,音域超过三个八度,具备完整七声音。

吹笙引凤画像砖

南朝,公元420~公元589年,1957年河南邓县市学庄南朝墓出土。

该画像砖为模印而成,画面表现内容为“吹笙引凤”。其中左边吹笙者应为王子乔,中为衔灵芝仙草的凤鸟,右边披发持麈尾者应是浮丘公。相传王子乔是周灵王之子,喜好吹笙作凤鸟鸣以引来凤鸟起舞。他游历于伊水、洛水一代,被道士浮丘公引至高山修炼成仙。

| 本网(平台)所刊载内容之知识产权为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。 |

四川新闻网首页

四川新闻网首页