【四川书画·唐林说】南充、广元:自古崇文尚学 颜真卿、武则天等曾留珍贵墨迹

2022年08月05日 08:01:02 来源:四川新闻网 记者 何佳欣 编辑:王敏琳

川网传媒·四川新闻网成都8月5日讯(记者 何佳欣)南充和广元是四川北部、嘉陵江畔的两座城市。

南充历史悠久,又称“果城、绸都”,源自汉高祖公元前202年设立的安汉,至今建成2220多年。春秋以来历为都、州、郡、府、道之治所。南充是三国文化和春节文化的发祥地,民风淳朴,民俗优雅,三国文化、丝绸文化、红色文化和嘉陵江文化交融生辉。

广元,一座具有4000多年悠久历史的古老城市,自古为入川的重要通道,是苴国故地,入蜀要塞,三国重镇。广元是先秦古栈道文化和中国蜀道文化的集中展现地、三国历史文化核心走廊、中国历史上唯一女皇帝武则天的出生地。

“两座城市自古崇文尚学,书画历史文化厚重,滋养哺育出众多杰出的书画艺术家。”美术史学者唐林接受记者采访时介绍道,广元青川县曾出土有被称为“中国书法最早古隶标本”的先秦时期的《青川木牍》,在中国书法史有重要影响。广元出生的一代女皇武则天书写有《升仙太子之碑》,是中国最美的100传世书法之一。早在东晋时代,书圣王羲之曾在他著名的《十七帖》里书写过三国时代蜀汉著名的儒学大师和史学家、西充人“谯周”的姓名和出生于蓬安的“司马相如”的姓名,从而让南充之名传播世界。

在唐代,中国伟大的书法家颜真卿曾在新政(今南充仪陇)做官两年,在四川留下唯一书法真迹《离堆记》。明代南充人黄辉,曾是皇帝之师,他的巨幅上乘之作《酌盘龙岩泉诗》堪称国宝。广元的《剑阁图》曾为中国众多著名画家如李昭道、仇英所绘画。剑阁武连觉苑寺的明代壁画闻名海内外,被称为佛传壁画的世界孤本。

除此之外,两地还有许多可圈可点的人物和作品,如北宋阆中“状元三陈”陈尧佐、陈尧叟、陈尧咨;北宋南部人蒲宗孟;“蜀中三李”之一的李榕等,都有传世作品。

如今,这两座城市也传习了古代文化传统,涌现出一些令人瞩目的书画家,如刘永焕、杨受安、陈宏、何仁军、刘清扬、赵勇、杨政国等,成为四川书画界不可忽视的力量。

唐林谈书画

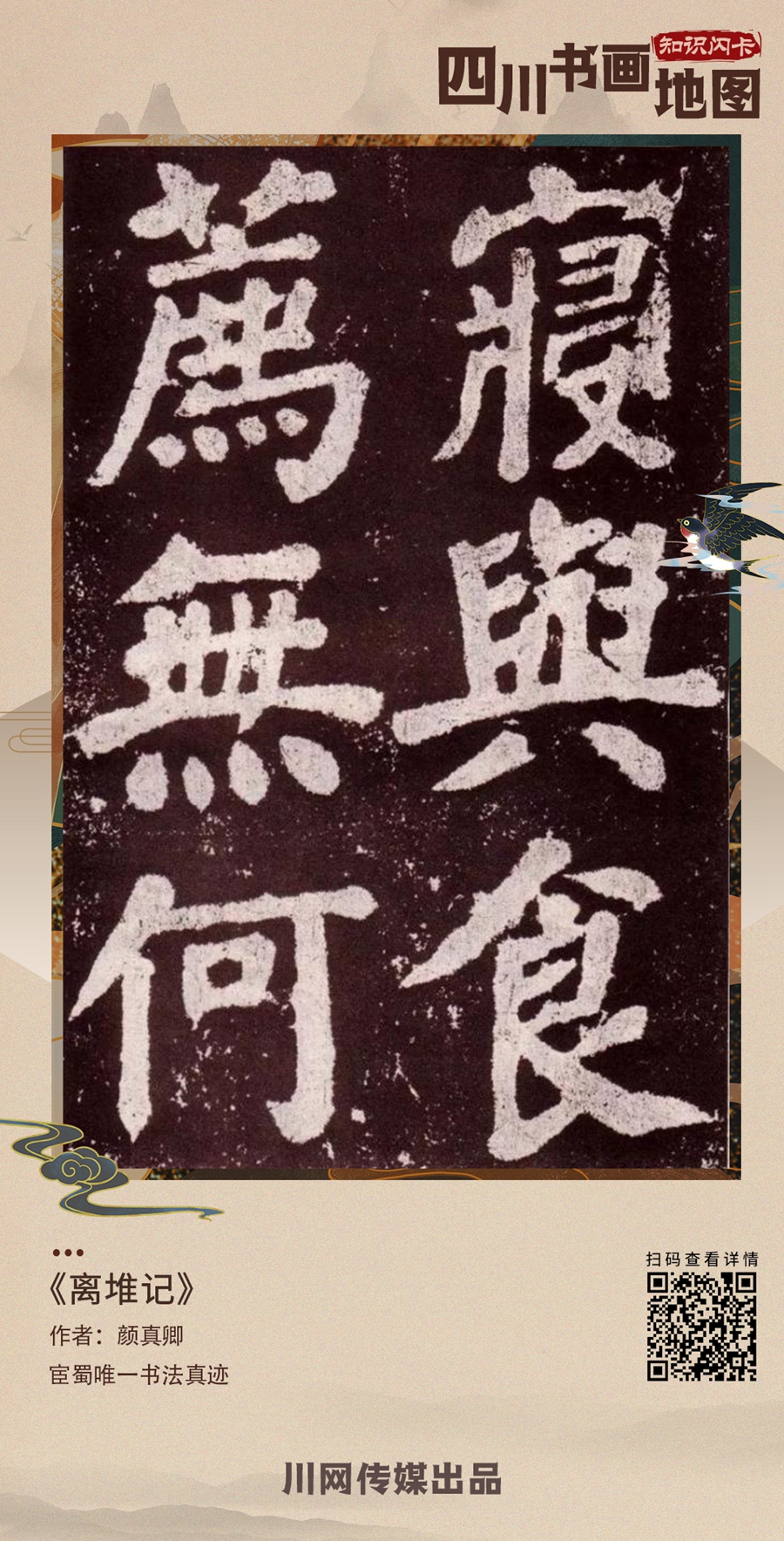

颜真卿——《鲜于氏离堆记》

颜真卿(709一785),京兆万年(今陕西西安)人,开元二十二年(734年),登进士第,官至吏部尚书等,封鲁郡公,人称“颜鲁公”。颜真卿书法精妙,擅长行、楷。与赵孟頫、柳公权、欧阳询并称为“楷书四大家”。又与柳公权并称“颜柳”,被称为“颜筋柳骨”。他是唐代伟大的书法革新大家。

据《鲜于氏里门记》记载,公元760年,颜真卿赴蓬州(今四川仪陇县)长史途经阆州新政县,客居于此,应故旧成都兵曹于昱之请,为其父亲鲜于仲通撰文并书写《鲜于氏离堆记》,又名《离堆山摩崖记》,内容记述颜真卿罪贬蓬州长史来川途经新政县,特地拜访当地望族鲜于仲通子弟之事。

据了解,经千年风雨,《离堆记》至清嘉庆年间(1796—1820)仅余有残碑五块,存47字。光绪年间(1875—1908)又失去了一块,仅存29字。至民国初,只剩13字。1949年建国以后,仅见一个“之”字了。

幸运的是,1984年10月和1985年1月,四川仪陇县有关单位在仪陇新政离堆清理发掘出颜真卿《离堆记》四块残石,分别如下:第一块残石字迹全无;第二块残石存“德、也、然、克、舍、不、倦、尚、未、知、寝、与、食,荐、无、何、州、大、都、度、副、大”,计22字;第三块残石存“处、置、使、入、忠、贬、邵、阳、太、守、十”,计11字;第四块残石存“之、欢、奉、以、封、二”,计6字。共存39字。

今四川仪陇新政嘉陵江离堆公园鲁公亭(也有叫鲁公坊)石壁之上左右仅保留有两块残石,即上述的第二块和第三块残石,右边残石上现存18字,左边残石上现存11字。鲁公亭是1987年四川省文化厅拨款沿摩崖而建,以水泥石栅封闭保护。现在,左右两块《鲜于氏离堆记》碑文残石已为三面玻璃保护起来。这29个字是颜真卿在四川期间留下的唯一书法真迹。

“《离堆记》书法雄健清劲,笔力沉雄厚实,圆劲清雅,筋骨内含,毫无钝质俗态,字的结体丰伟严整,端庄稳实,充满大气磅礴之势。虽然它已初具‘颜’的艺术风格,但却又有自己的鲜明个性。它是颜真卿少有的摩崖大字作品中的一件,为颜氏著名书迹之一。”唐林点评道。

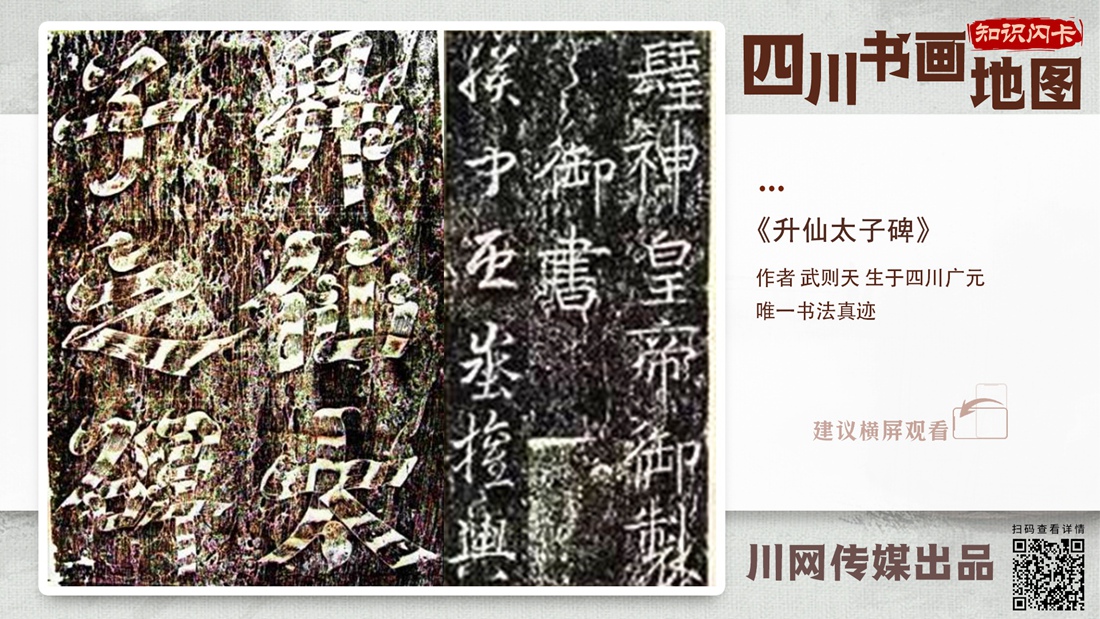

武则天——《升仙太子碑》

“生于唐代利州(今四川省广元市)的武则天(624—705),是中国历史上唯一的正统女皇帝。作为一代女皇,武则天闻名遐迩,但大多数人却并不知道她也是书法家,更不知道她所书《升仙太子碑》还被列为‘中国最美的100传世书法’。”唐林谈道,《升仙太子碑》写于公元699年,表面记述的是周灵王太子晋升仙故事,实则歌颂武周盛世。今原碑立于河南洛阳市东南约35公里偃师市府店镇缑山之巅。

据了解,《升仙太子碑》碑额“升仙太子之碑”飞白6字,碑文2123字,共计2129字,均为武则天书写。碑文上下款和碑阴的《游仙篇》杂言诗、题名等,出自唐代著名书法家薛稷、钟绍京等之手。历代书法爱好者都视《升仙太子之碑》为书法艺术珍品。

“碑额乃一碑之名目,位于碑的上端,也叫碑首或碑头。‘升仙太子之碑’碑额六字以飞白鸟形书体书写,每一字的起笔处都有一只仙鸟立于字体中,诡奇精妙,云飞纤巧,仪态不俗,堪称珍品。”唐林点评道,碑额下的武则天所书碑文为行书及草书体裁,其中有自创新字19个,风行一时,群臣章奏及天下书契莫不用之。碑文乃武则天效法太宗皇帝的《晋祠铭》,写来虽不及太宗的笔画圆俊,但却是武则天的个人风格。

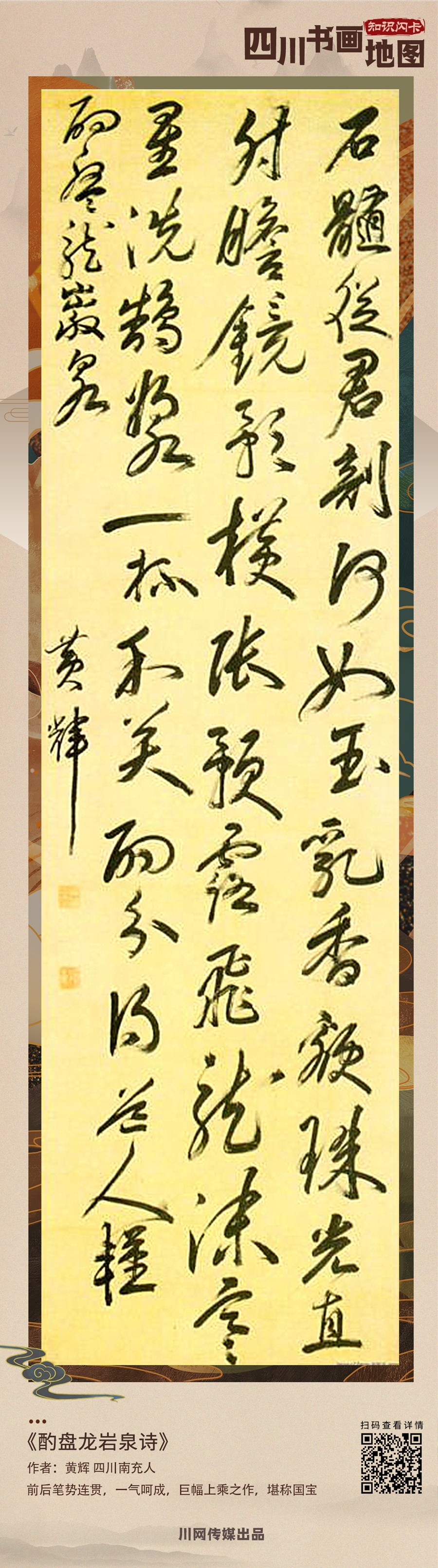

黄辉——《酌盘龙岩泉诗》

黄辉(1555年—1612年),字平倩,一字昭素,号慎轩,又号无知居士、云水道人,四川南充人。父黄子元,官湖广御史。他自幼聪明机警,记忆力强,被视为神童。15岁中解元(四川乡试第一),31岁中进士,选翰林院庶吉士,为编修。迁右春坊右中允,为皇长子讲官,即后来光宗皇帝的老师。

黄辉是我国16、17世纪之交的一位享有盛誉的大书法家,他与董其昌年相若,同以书法名于万历中,书法在当时都有较大的影响,其中代表作便是《酌盘龙岩泉诗》。全卷47字。释文如下:“石髓从君剖,何如玉乳香。额珠光直射,胆镜影横张。预露飞龙沫,寒星洗鹄浆。一杯和笑酌,分得道人粮。酌盘龙岩泉。黄辉。”

“该书笔力雄健、潇洒,气势磅礴,飘逸而厚重,一笔一划有千霆万钧之势。笔意流畅,兴之所至,任其自然。前后笔势连贯,一气呵成,略无凝滞,浑然一体。魄力、神韵,在文徵明、董其昌之上。”唐林点评道,该作品无论运笔结体或者分行布白,都有独到之处。尤其值得指出的是:能在寻丈的纸幅上,作字径五六寸的大行草书,挥洒自如,写得那么轻松惬意,若无深厚的功力,实难做到。此巨幅上乘之作,堪称国宝。

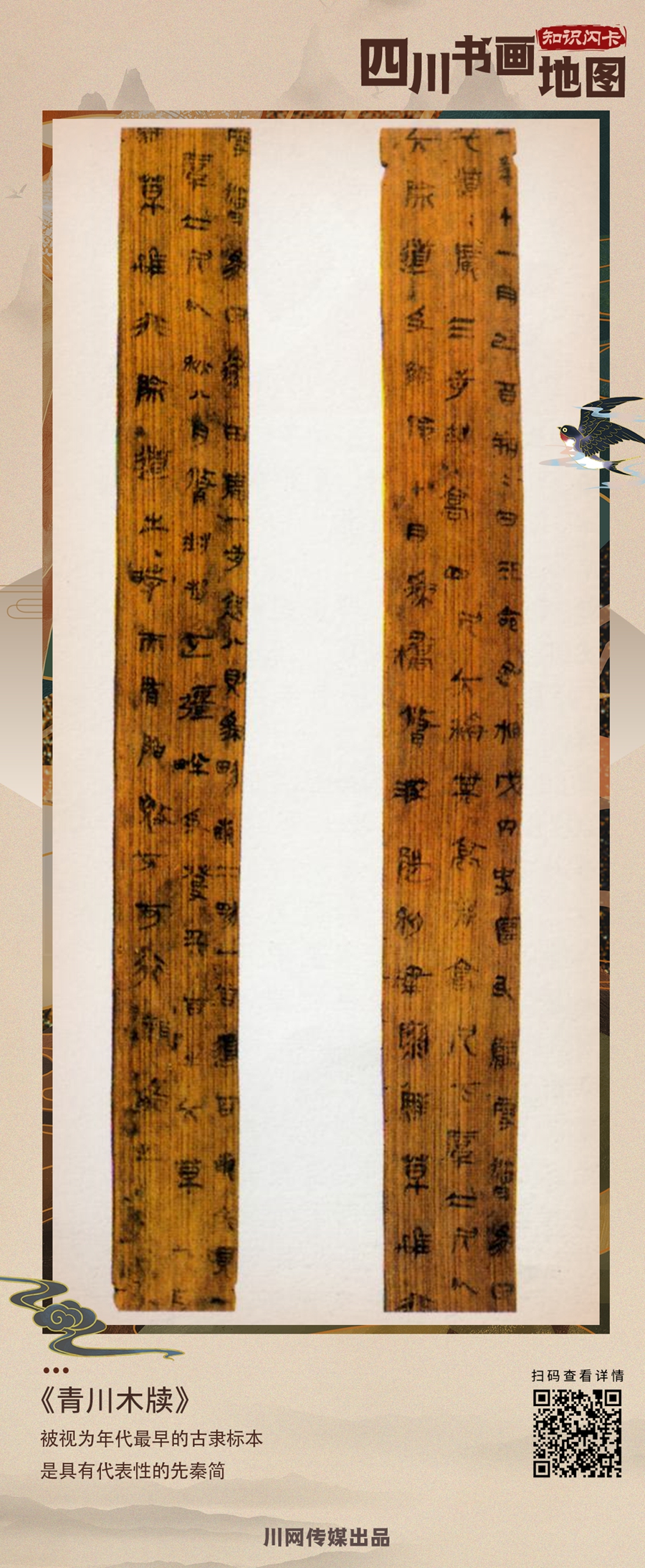

青川木牍

简牍,古代汉族书写用的竹简和木片,为未编成册之称。实际是几种东西的总称,指的是竹简、木简、竹牍和木牍。用于简牍的书写工具有笔、墨、刀。简牍上的文字用笔墨书写,刀的主要用途是修改错误的文字,并非用于刻字。先秦简牍,多用古文、篆文,秦始皇统一中国后,通行隶书,字体变圆为方,于是公文、信函多用隶书。在纸发明以前,简牍是中国书籍的最主要形式,对后世书籍制度产生了深远的影响。

目前四川考古发现的最早的、也是唯一的简牍是书写于战国时代的《青川木牍》。1980年出土于青川县郝家坪第50号战国墓的秦武王二年(公元前309)的《青川木牍》,书于秦武王二年至四年(公元前309—307年)。木牍为楠木,长46厘米,宽2.5厘米,厚0.4厘米。牍文正文三行,121字,背面文字与正面颇有联系,但残损过甚,多不可识,仅识上端部分,直书四行33字。木牍正面记载了秦武王二年,王命丞相戊更修《田律》等事,背面为与该法律有关的记事。

“《青川木牍》被视为年代最早的古隶标本,是具有代表性的先秦简。是目前我们所见最早的秦系署书范本,同样为秦官方使用古隶书写律令、公文的最早一例。”唐林介绍道,《青川木牍》的隶书字形不拘一格,起笔、中笔、收笔富于变化,点面有明显的起伏,出现了波挑的笔意。用笔轻、重、疾、徐,展现出点画之间的连带和呼应关系。笔画刚、柔、肥、瘦,极尽变化。作为大篆快写趋向隶书的过渡期作品,青川木牍还夹杂着许多篆体字,显示了与其隶变母体(同时代金文)的一致性和延续性。

“《青川木犊》不是我国最早的墨迹,不过它却是由篆向隶演变的过渡性字体的力作,它比赢政灭六国统一中国要整整早了88年,它们既是作为后来隶书发展定型的源头和依据,也同时对篆书创作产生着不同程度的影响。”唐林说道。

系列稿件:

【四川书画·唐林说】千载诗书城眉山:以盛产各类文化与文化名人声名远播

【四川书画·唐林说】千载回望古绵州:李白、文同、欧阳修……为世人留下珍贵遗迹

【四川书画·唐林说】德阳书画传统深厚 涌现出众多大师和杰出作品

【四川书画·唐林说】“两杯酒”撑起宜宾泸州经济“半边天” 书画文化同样源远流长

本网(平台)所刊载内容之知识产权为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

四川新闻网违法和不良信息举报电话:028-85327203。