【四川书画地图·知识闪卡】宜宾篇|《南溪增修瀛洲阁记》:笔酣墨饱 堪称“包体”的代表作

2022年07月27日 08:00:48 来源:四川新闻网 编辑:许成嵩

《南溪增修瀛洲阁记》,行书,堪称“包体”的代表作。由包弼臣写于1884年(光绪十年)甲,时年53岁。此作雄强恣肆、飞动震荡、神完气足之势所震撼;细观其妙,又被那些楷草结合、错落有致、碑味帖意、牝牡相得、满目新奇的笔调拍案叫绝。笔酣墨饱,痛快淋漓,既有北碑沉郁雄强之力感,又有南帖那种潇洒飞动之神采。《南溪增修瀛洲阁记》的木刻版现尚存。

作者包弼臣介绍:

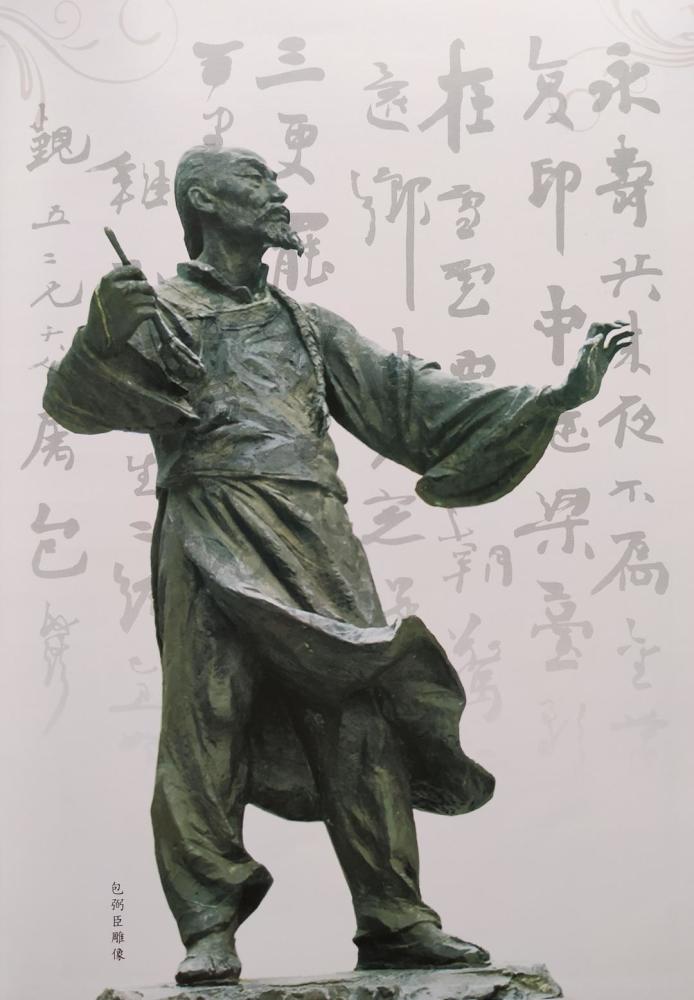

包弼臣塑像

包弼臣(1831年-1917年),名汝谐,字弼臣,晚年号谷叟,又号笔公,四川南溪人,祖籍福建上杭。清同治丁卯年(1867年)举人,被时任四川学政的何绍基赞为“叙州三杰”之一。曾任盐源训导、邛州学政、资州学政长达20多年,培养出大批人才,清代蜀中唯一的状元骆成骧即出其门下。著有《南上遗吟录》《西园记》《谷叟诗文稿》等文集。

包弼臣擅真书、行草,早年遍临晋、唐、宋名家法帖,掌握颜、柳、欧、苏字体奥妙,可谓遍取诸家,各取所长。咸丰年间,在北京作塾师,结识众多名士,如孙毓汶、李文田等,常在一起切磋诗文书画,稍后受碑学影响,开始研究和临摹魏碑,搜集北魏碑拓本100余种。他把北碑的结体和用笔,揉在楷、行书中,碑、帖结合,书风为之一变,40岁以后便形成了自己的风格,号称“包体”,书名震动京师,传遍全国,且远播东瀛。

“包体”字的出现,无疑给当时沉闷的四川书法界带来一般清风。不过在19世纪末的四川地区,“包体”仍被视为“诡险”,包弼臣被贬为“字妖”。不过时间证明,包弼臣是晚清书法大家,他自创的将北碑与南帖熔为一炉独树一帜的“包体字”,对后来者如赵熙、颜楷、谢无量、陈楚帆等人走上碑帖结合的书法之路,影响甚巨。他是晚清具有重要代表性三大碑派书家(张裕钊、赵之谦、包弼臣)之一,在近代书法史上非常具有代表性,在四川影响很大。

资料来源:唐林《四川美术史》及相关文章

图片来源:封面新闻截图、唐林《四川美术史》

本网(平台)所刊载内容之知识产权为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

四川新闻网违法和不良信息举报电话:028-85327203。