【遨游太空的“天府粮仓”①】只为稻香满天府

2025年03月27日 09:13:04 来源:四川新闻网 记者 戴璐岭 何佳欣 周琼 编辑:卓灵

【开栏语】

这是一次始于21世纪初的探索,苍穹之上,突破四川农业基因密码;这是一段科研人员接续奋斗的征程,天府沃野,种下五谷丰登、颗粒归仓的多彩梦想。

四川牢记习近平总书记嘱托,着力打造新时代更高水平天府粮仓,擦亮农业金字招牌,守护粮食安全,让中国人端牢中国饭碗,装满中国好粮。

四川新闻网-首屏新闻特别策划《遨游太空的“天府粮仓”》,多组记者深入巴山蜀水、田间地头,蹲点调研,深入报道,与您一起逐梦航天育种,看“川字号”良种如何“上天入地”,广大农业科技工作者和新农人怎样借助科技的力量,装满“天府粮仓”,书写农业现代化新答卷!

四川新闻网-首屏新闻成都6月9日讯(记者 戴璐岭 何佳欣 周琼 摄影报道)

时值芒种,满目翠绿的田间,四川农业的希望拔节生长。

这里是距离成都中心城区30多公里的省农科院现代农业科技创新示范园。抓紧时令的尾巴,王平和学生们在水稻试验田里插下今年的最后一波秧苗。

它们不是普通的水稻苗。

21年前,它们的“先辈”遨游过浩瀚星海,带着未知的基因奥秘回归巴蜀。21年来,它们的“子孙”代代繁育,成功破解了“天府粮仓”增产提质的密码。

这是一个关于四川水稻突围的故事,这个故事要从2002年的一次“上天”讲起。

航空育种实验田

7天太空之旅

“红孩儿”横空出世

2002年4月1日下午4点,神舟三号飞船顺利返航,同时落地的,还有四川首批选育的900颗航天水稻种子。

省农科院生核所生物技术育种与资源研究中心主任王平清晰地记得,那天,母校川农大的师生们自发集中在食堂电视前,焦急地守候着飞船成功带回航天种子的消息。

为什么要把地里的水稻种子送上天?稻种上天又为什么受到了四川农业科学界的一致瞩目?

“成都自古就被称为‘天府之国’,但事实上,四川并非一直是水稻产量大省。早在二十多年前,四川水稻育种的一个核心任务就是增产,成为中国粮食的‘大后方’。”王平这样说道。

但事与愿违,在当时的技术背景下,水稻增产不是一件易事。

“稳定的自然环境下,稻种很难自行产生基因改变,从而达到增产的目的。而航天育种,为稻种基因突变提供了可能性。”王平介绍,航天育种是一种利用宇宙高能离子辐射等诱变作用使种子产生变异,再返回地面选育新品种的技术。

航天种子(右)与普通水稻(左)对比

2008年,四川首批水稻种子“上天”后的第6年,王平博士毕业,入职省农科院,接过了四川航天水稻育种的“接力棒”,也终于知道了那900颗航天种子的“大结局”——在太空飞行7天,环绕地球108圈之后,它们被交付到省农科院专家的手中,相继在成都、海南进行了繁育。

那年冬天,惊喜从海南传来。王平的前辈们发现,两株成熟的水稻颖壳呈现出橙红色和褐色,明显区别于正常的黄色颖壳,出现了典型的基因突变体征。

它们被科研人员亲切地称为“红孩儿”,“红孩儿”也成为了四川航天水稻育种的首代亲本。

“红孩儿”后代与普通水稻对比

增产成效显著

稻香不怕巷子深

在王平看来,“红孩儿”的出现,是希望,更是担子。

由于航天种子的基因变异是随机的,幸运的在第一代种子里就会出现,但绝大部分会出现在第二代、第三代甚至更往后的植株里。因此,航天育种一旦开始,繁育就不能断代。加上四川盆地地形复杂,气候多变,要培育出真正适合本地生长的水稻品种,难度之大不言而喻。

“遇到大风天我们就往地里跑,守着苗子不让它们倒伏;遇到病虫害,下不下除草剂,也要纠结半天。最头疼的还是每年的春旱和夏涝。春天雨少的时候,秧子插不下去急得团团转;夏天要么暴雨淹苗,要么高温影响结实……”说到这些,王平心疼得连连摇头。

王平仔细观察航空水稻秧苗成长情况

为了繁育好航天水稻,王平和同事们练就了一身本事:一把尺量稻禾高矮,一杆秤称稻种重量,一双眼看稻田长势。实验室、试验田两头跑,常年不着家,艰难的育种工作,他一干就是15年。

功夫不负有心人,“王平们”的付出很快得到了回响。

2011年,以“红孩儿”作为亲本繁育出的第七代航天稻种——“花香7号”通过四川审定,拿到了投入市场的“准入证”。与市面上常见的种子相比,它抗病虫害、倒伏等能力强,亩产提升了2%至5%。2013年8月,“花香7号”在遂宁蓬溪的最高亩产更是达到了813.5公斤,创造了当时川中丘陵地区水稻单产新纪录。

稻香不怕巷子深,好消息接踵而至。四川华锐农业开发有限公司总经理刘强也在不久后踏进了王平的办公室。双方签下共同繁育推广航天稻种的新协议。不久后,以“花香7号”亲本为基础的又一个新的航天水稻“花优707”被推向市场。

花优707

“‘花优707’平均亩产可达600公斤,增产最高可达8.53%。这个品种米质好、熟期短、抗病抗倒强,能有效满足下一茬着急种植其他农作物的要求。”刘强介绍,“花优707”目前已在成都、眉山、乐山、德阳等地种植了8万亩,还成功地推广到了重庆、云南、贵州、陕西、湖南等地。

破题航天育种一级稻

种下提质新希望

来自太空的良种犹如一把把“金钥匙”,打开了四川水稻丰产的“大门”。但摆在王平面前的,还有一道至今没能破解的难题——如何实现量大质优。

“四川光热条件不足,产出大米的垩白度偏重、整精米率低,品相不好。”王平说,在过去很长一段时间内,四川省优质稻米质水平主要是三级左右,二级稻非常少,一级稻更是少之又少。

航天稻种能否为四川在一级稻方面带来新突破?这是王平近两年的新目标。“为了实现这个目标,我们也引进了一批‘黑科技’。”王平兴致勃勃地介绍起眼前的设备——高通量基因分型系统。

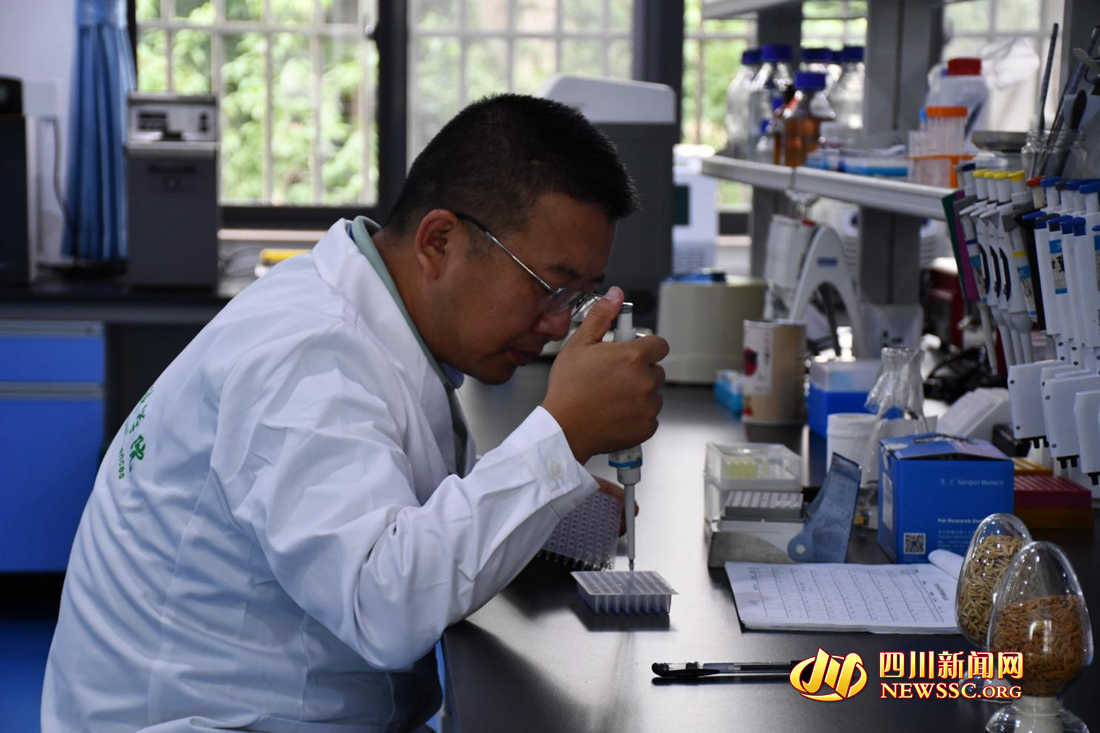

王平在实验室里录入太空种子DNA

“这台设备可以对水稻的基因进行分析,筛选的效率是传统方法的80倍以上,还可以对样品进行自动化检测,从中找到有价值的基因信息。”王平说,过去靠人工,2个小时只能检测96个样本,如今1天可以检测3万个样本。“我们能更快速了解种子是否发生诱变,将以往8到10年的选育时间缩短到3至4年。”

除了“黑科技”的加持,让王平信心倍增的还有三件事。

第一是“新人”。近两年,王平的团队迎来了一波年轻的“90后”博士,“他们有见识、有技能、有干劲,这代表着四川农业发展后继有人!”

第二是“新种”。伴随着祖国航天事业的发展,越来越多的“川字号”良种被送上天。就在去年,神舟十四号又带回一批航空稻种,眼下已在试验田里生根、发芽,茁壮成长。

第三是“新嘱托”。去年6月8日,习近平总书记来川视察,在距离航天水稻试验田百公里外的眉山永丰村,对农业科研人员开展的水稻育种工作给予了高度肯定。

永丰村

“这让我们倍感振奋,干劲十足。”王平说,要在新时代打造更高水平的“天府粮仓”,水稻育种工作绝不能缺席,航天稻种更要在其中发挥关键性作用。

上天入地二十载,只为稻香满天府。

说到这里,王平的手机收到一条新闻推送:神舟十五号飞船即将顺利返航。“这也意味着,四川最新的一批航天稻种即将落地了。看来,咱们又有得忙了!”他看向试验田里学生们忙碌的身影,麻溜地脱掉鞋袜挽起裤腿,深一脚浅一脚地往稻田深处奔去。

王平与他的学生们在田间观察水稻秧苗长势

出品人:雷和斌

策划:戴璐岭

记者:戴璐岭、何佳欣、周琼、陈淋、高诗嘉(实习生)

摄影及后期:周琼、熊雅绮

编辑:黄成群、曾浩洋

海报设计:李佳俊

相关链接

(来源:四川新闻网)