北有唐三彩 南有邛三彩

记者探访即将开放的邛窑考古遗址公园

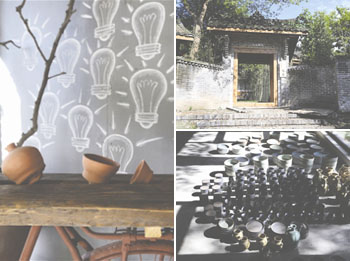

北有唐三彩,南有邛三彩。在5月18日国际博物馆日当天,与临邛古城一河之隔的邛窑考古遗址公园将于当天开园,成为天府文化的又一地标。开园前,成都晚报记者数次探访该遗址公园。曾担任邛窑遗址考古发掘领队的黄晓枫研究员,向记者介绍了邛窑在从南北朝到两宋时期长达千年的延续中,以包容开放的胸襟,在南北文化的碰撞中,结出“褐绿双彩”“邛三彩”、省油灯等创新创造的硕果。

看点一

两宋龙窑

长达46米 至今保存有近8米的高度

在河水清澈、空气清新的南河边,与邛崃市区隔河相望,睡卧着14处窑包。如果没有经过考古发掘,在大众眼里,这些就是普通的小山包,然而,这些低缓的小山包是由古人人工堆筑而成,目的是为了烧造瓷器。延续了近一个世纪的历次考古发掘揭示,这里是中国西南地区古代瓷窑中面积最大、窑包最多、保存最好、产品最丰富、烧造时间延续最长、产品行销最广、影响最大的著名民窑窑址——十方堂邛窑遗址,也是目前发现的7处邛窑窑址中面积最大、保存最为完好的一处。

十方堂邛窑遗址发现于二十世纪20年代,在上个世纪30年代,曾遭到疯狂盗掘,其中被盗掘的有著名的邛三彩、省油灯。后来,经过数十年科学的考古发掘,在五号窑包还发现了唐代的建筑遗迹,以及馒头窑遗址。这处窑址到底从何时开始使用,目前仍然是一个谜。

令人惊异的是,五号窑包中的唐代排水渠,每当大雨骤至,至今仍能将遗址中的雨水排入南河。

2005年,黄晓枫主持对伫立在十方堂遗址最东端的一号窑包进行发掘,发现了一条使用时间长达百年左右的两宋龙窑。这是中国西南地区目前发现的年代最早、使用时间最长、保存最完整的一条龙窑。

十方堂遗址一号窑包是一处从唐代早期就开始生产的瓷窑窑场,一条46米长的龙窑,现在还保存着接近8米的高度,这种窑炉曾经在成都平原的瓷业生产中风行一时。在这条龙窑周围,发掘出大大小小的陶瓷作坊遗址。

5月18日之后,邛窑考古遗址公园将向公众展示的两处遗址,就是一号窑包和五号窑包。

四川新闻网首页

四川新闻网首页