彻底避险,根治贫穷,万兴乡1.2万余名生态移民搬下龙泉山成为“新市民”——

□本报记者 张守帅

龙泉山腹地,2350多人的斑竹村,人去、房倒、山空,建筑物只剩下村委会。赁居各处的村民拉了个微信群,有个话题热度不减:“装修”——年轻的谈风格,年长的比价钱。最迟在今年底,村民将在10公里外西河镇的安置区,重新集结。

一个月前,成都市龙泉驿区万兴乡观斗村、公平村、斑竹村、梨园村、止马店村、大石村、大湾村相继分配安居房,涉及群众1.2万余名。

他们作别故土,从“极贫极旱”、地质灾害频发的万兴乡,整村移至富饶便利的西河镇,被称为生态移民。

如果算上此前移民和搬迁的大兰村、鲤鱼村,万兴乡的移民数量达到1.5万名,仅剩下一个场镇社区等待搬迁。

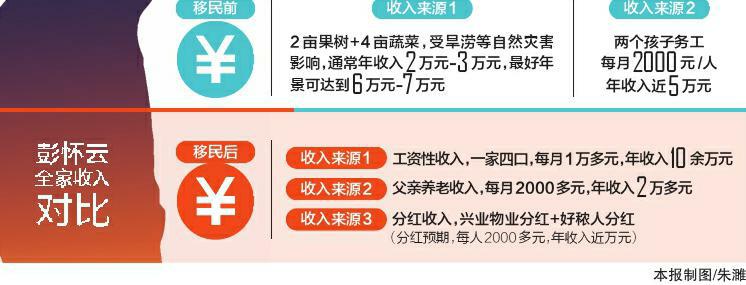

“期盼已久,迫不及待。”斑竹村村民彭怀云对“新生活”无限憧憬。移民带给他生存“安全感”,而带着“财产”进城让他对未来充满底气。

一

先摸石头再过河

彭怀云是村上的种植能手,对从土地上“掘金”颇有心得:2亩地种水果,4亩地种蔬菜,“绝不在一棵树上吊死”,“光景最好的那年,毛收入六七万元。”可就连他也感叹变数太大,最大的一项就是天气。

斑竹村靠天吃饭。“今年以来,还没下过一场透雨,桃子长不大,菜秧子长不高,赶上这样的天气就恼火。”多年种地,彭怀云最大感触是“难以捉摸”,“别看现在干旱减产,转眼就可能是洪涝绝产。”更多年份中,他在土地上的毛收入只有两三万元。

这还不算什么,万兴乡地处龙泉山地质脆弱带,山体滑坡、崩塌等地质灾害频发,许多村民不得不在汛期提前做好避险准备。

大兰村村民林宗勇终生难忘:一场大雨过后,院落后墙被泥石流完全覆盖,“屋内灌满泥浆,像有双手推着山上的泥沙石头往下滑。”每隔一段时间,散居在山间的村落,就会上演“林父三迁”“梁父三迁”“王父三迁”的故事。

安居难、出行难、饮水难、就医难、上学难、就业难、通信难、发展难、增收难……重重难处,几乎断绝了年轻人扎根乡村的想法。因为修路征地,观斗村3组村民王诗勇作别家乡,成了令人羡慕的“幸运儿”。

“与其愚公移山,不如移民进城。”2007年,龙泉驿区在大兰村探索整村移民实践,也就是从那时起,斑竹村党支部书记何明秀,劝村民别再修新房,“我们也会搬”。

村民心里没底,但有现成的观摩对象。林宗勇在城市社区分配了住房,购买了城镇养老保险,过上了新生活。彭怀云几次去熟悉的朋友家做客“打探”,不禁心生向往。

村民的心态,普遍发生了转变。陈伟是万兴乡生态移民办主任,他说村民最关注两个问题:移民成本和生计保障。“大兰村的成功实践,让大家从‘要我搬’变成‘我要搬’。”

时不时就有村民跑去找陈伟,询问“日程表”;还有些更急迫的,给各级领导信箱写信“催促”。

四川新闻网首页

四川新闻网首页