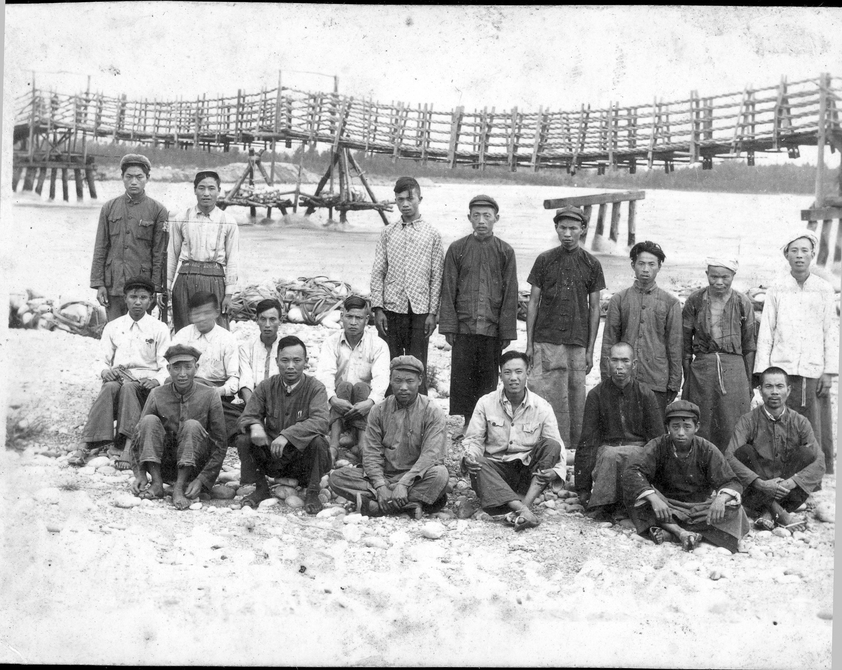

修建安澜索桥的劳动者(年代不详)。

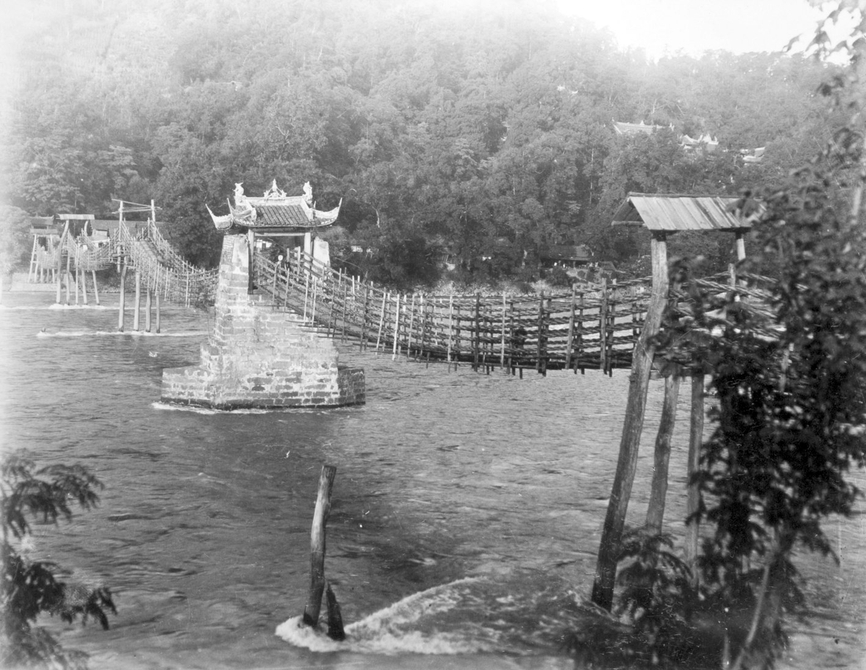

1937年 安澜索桥。孙明经 摄

1940年 索桥上的女学生。 王国平供图

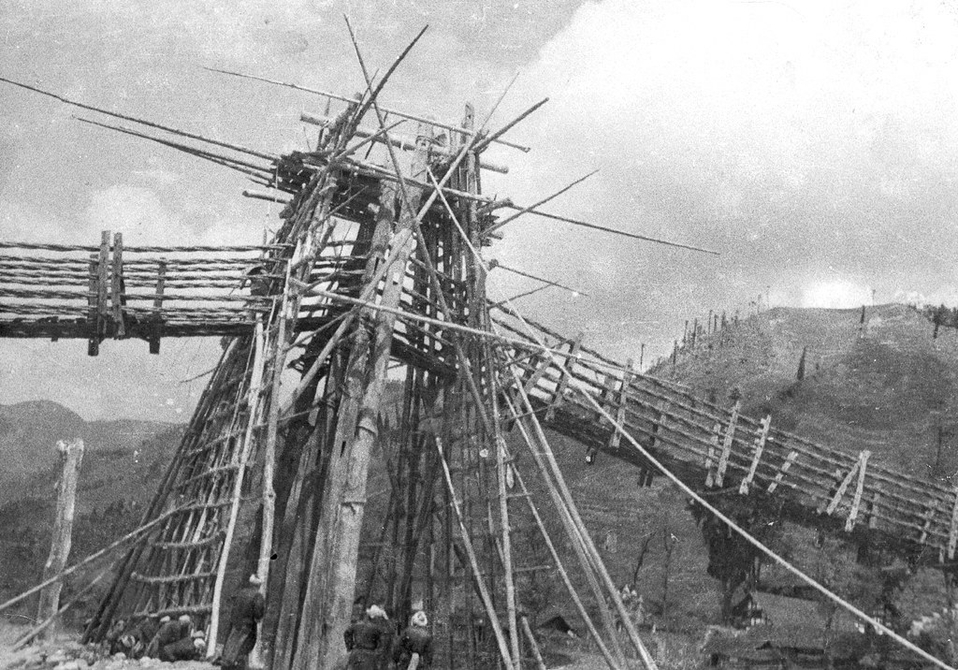

1962年 培修索桥。王国平供图

1972年 斯诺夫人参观安澜索桥。

|

安澜索桥

与举世闻名的赵州桥齐名

著名摄影家孙明经的一幅拍摄于20世纪早期的安澜索桥的照片,可以作为著名桥梁专家茅以升先生看见的索桥最为接近的佐证。

茅以升参观了安澜索桥之后,1972年在《文物》上发表文章,将它定为中国的五大名桥之一。并介绍桥的修建方法与结构如下:

以竹丝编成竹缆,粗如碗口,陆续接长,横跨全江,其两端绕系于横卧大木碾,转动木碾时拉紧竹缆,以免下垂过度。大木碾安置于木笼内,木笼位于两岸石岩中所凿的石室。竹缆十根平列,上铺木板为桥面,可以行人,两旁各有较细竹缆六根,作为栏杆。由于桥底竹缆太长,下面用木排架八座及石墩一座承托,将桥分成九孔,全长320米,一孔最大跨度达61米。每座木排架用大木桩五根,打入江底,中用横木连接,下有石块堆砌,其两边木桩较长,形成斜柱。石墩一座,位于都江堰的鱼嘴上,内有石室,亦有大木碾,可以拉紧竹缆,其作用与两岸的大木碾相同。

这座桥,以竹为缆,以木为桩,都是就地取材。与都江堰的水利工程相似,用竹笼装石,筑成堤堰,用竹木绑成三脚架的“杩槎”,放在水边,堆上黏土,成为临时挡水坝,费省效宏,简单易行。足见历代劳动人民的巧思高艺。

竹材的强度甚高,几与钢铁相近,但易受气候影响,雨淋水浸,容易伸长;气候干燥,又易收缩;因而使用时间,受了限制。竹索桥必须随时察看,经常检修,并规定三年大修一次。珠浦桥附近有竹林,用新竹换旧竹,旧竹除可利用者外,以之出售,料价可抵修桥工费,是个自力更生的维修方法。

可能很少有人会想到,这座貌不惊人的竹桥居然会与举世闻名的赵州桥齐名。它静静地站在那里,没有自满,没有骄傲,只不过用它那微微晃动的身躯支撑着行人们匆匆的脚步和每天的日出日落。

忽发童心

96岁文怀沙荡起“秋千”

1959年,兴建鱼嘴电站,遂将索桥外江段四孔缩减为两孔,改建电站溢洪道。1962年,鱼嘴电站停建,由四川省水电厅拨款,县人民委员会主持培修,改10根竹底绳为6根钢缆绳,外用竹缆包裹。1964年7月山洪暴发,全桥被毁,四川省林业厅又拨款重建,重建时,改木桥桩为混凝土桥桩,扶栏绳仍以竹缆包裹。1974年,兴建外江闸,经国务院批准,将索桥下移100米,改平房式桥头堡为大屋顶双层桥头堡,改单层金刚亭为藻井挑檐六角亭,增建沙黑河亭。桥长261米,金刚亭至西岸长141米,此桥一直沿用至今。1982年,索桥被列为国家级文物保护单位。

都江堰作家王国平看见安澜索桥上最年长的过客是楚辞大家、国学大师文怀沙先生。

大约是2004年12月,96岁高龄的文怀沙先生美髯飘飘,鹤发童颜,如儒如仙,过桥时,许多比他年少者都众人簇拥或折身而返,惟有先生攀援索桥不需人扶,虽不敢说健步如飞,但谈笑风生间如履平地,轻松而过,或许在先生眼里,索桥在他96岁的生命里只不过是一段小憩而已。难怪先生忽发童心,竟以96岁的高龄在安澜索桥上高兴地荡起了“秋千”。

站在玉垒山上,我们可以俯视安澜索桥,像俯视自己灵魂深处的一段小路。

假如正好是斜风细雨的春天,假如其时正好有一柄油纸伞,假如走在你身边的正好是你心仪已久的佳人,假如走在安澜索桥上,桥身悠悠,佳人正盈怀,吐气正如兰,那是多么浪漫的事啊!而更妙,更添意境的是,桥名又曰“夫妻桥”。

正如都江堰“有余则灌溉”一样,你如果“斜风细雨偎佳人”尚有余情的话还可以领略到索桥悠悠摇晃的刺激,更可在桥上一览都江堰工程之全貌,望浩荡奔流之江水,奔涌而下,直到穿越宝瓶口,消失在茫茫烟雨之中。

王国平华西都市报-封面新闻记者赖芳杰实习生武明

图片由王国平及署名作者提供

四川新闻网首页

四川新闻网首页